集中力が続く部屋 音を“整える”プロが選んだ防音マンション

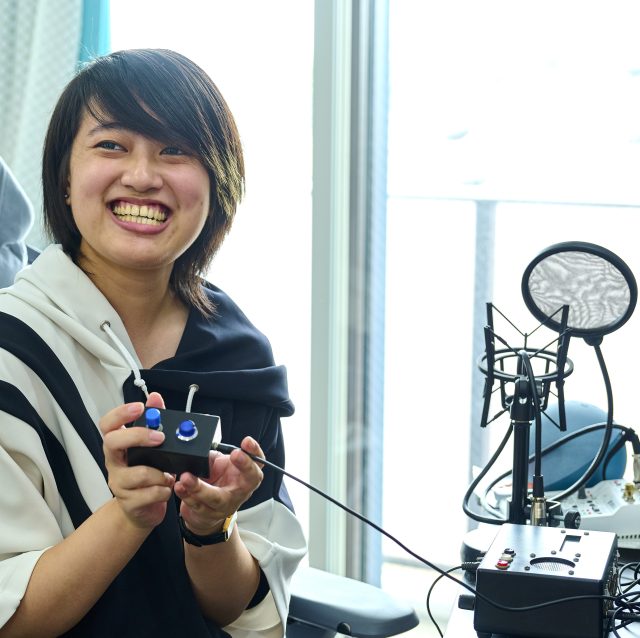

24時間音楽演奏が可能な防音マンション「ミュージション」の部屋を訪ねて、“音楽のある暮らし”をのぞき、その魅力を語る企画。第30弾は、編集部がミュージションスタッフの笠原とともに、「ミュージション川越」にお住まいの橋本慧さんのお宅を訪ねました。

昭和音楽大学の作曲学科を卒業後、楽譜出版社で採譜や浄書などを中心に手掛けている橋本さん。作編曲にも取り組みながら、自宅での制作に多くの時間を費やす日々。存分に集中できるミュージションの魅力とは?

高校生時代から憧れていた地元の防音物件

笠原おじゃまします。入居されてもうすぐ1年ですね。住み心地はいかがですか?

橋本さんいらっしゃい。評判通り快適で、防音性能も申し分ないです。 実家のマンションにいた頃は、ピアノを弾くたびに「音が漏れてないかな」と気を遣って思い切り弾けなかったので、時間を気にせず弾ける今の暮らしがとても気に入っています。

編集部ミュージションのことはいつからご存知だったんですか?

橋本さん実は、高校生の頃から。 東武東上線の車内広告で見かけたんです。吹奏楽部に所属していたので、“24時間演奏できる”というワードに惹かれました。親も楽器経験者なので「地元にこんな防音物件があるんだね」と話していたんです。

編集部あれ、川越が地元なんですね。

橋本さんそうなんです。約370年の歴史を誇る「川越祭り」には物心ついた時から毎年家族と観に行っていますし、蔵造りのまち並みや、昔ながらの駄菓子屋が並ぶ「菓子屋横丁」に親しみながら育ってきました。将来ひとり暮らしをするなら、土地勘のあるこのまちで暮らしたいなと。このミュージションは、まさにぴったりでした。

笠原高校生の頃から興味を持ってくださっていたなんて嬉しいです。ミュージションは機能性はもちろんデザインも評判で、とくにミュージション川越は2000年にグッドデザイン賞を受賞しているんですよ。

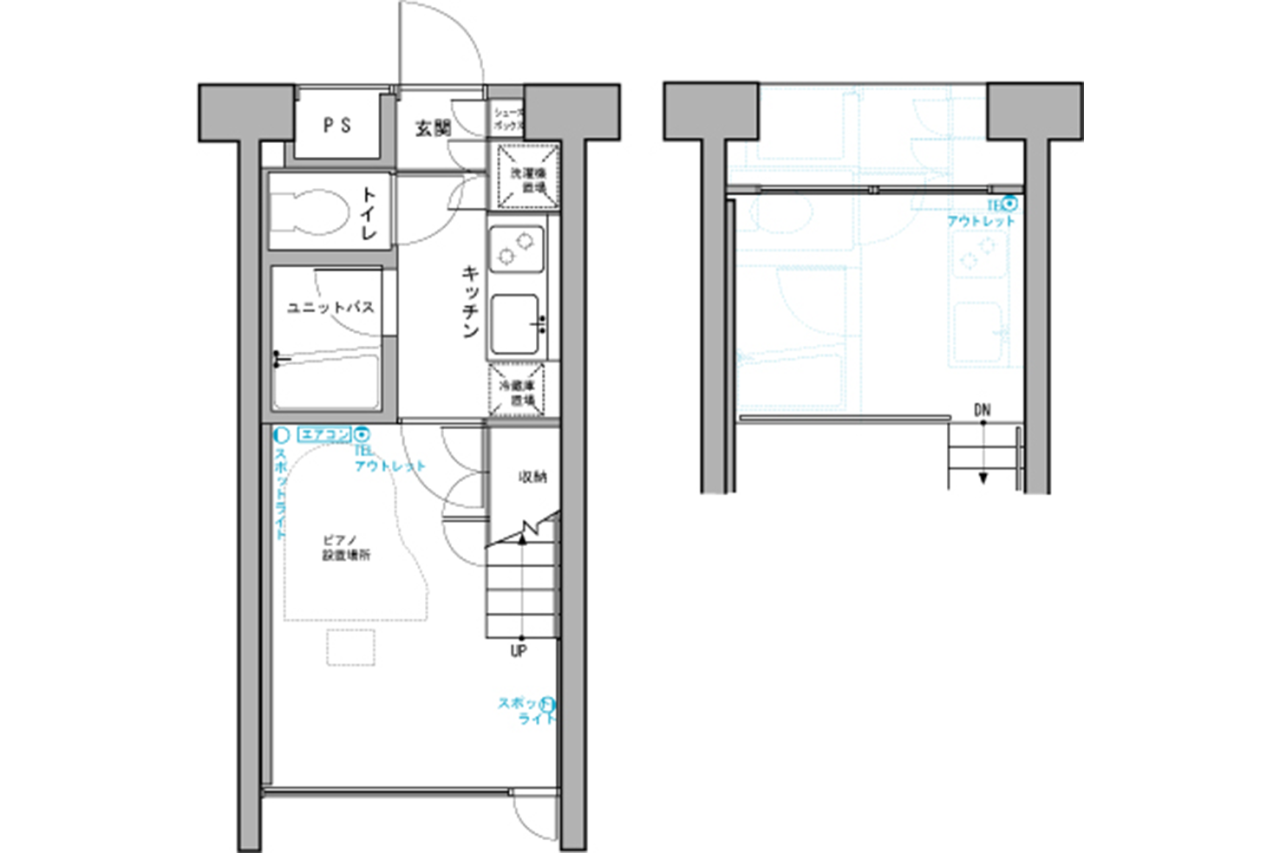

橋本さん大学卒業後に住みたいと狙っていたものの、なかなか空きが出なくて。しばらく実家に暮らしながら、入居のチャンスを待っていました。2024年2月にLINEで空室のお知らせが届いた時は、すぐ内覧へ。まず気に入ったのは、開放感のあるこの大きな窓。在宅で作編曲や採譜、浄書をしているので、集中するために作業スペースと寝るスペースを分けたくて、それが実現できる間取りも魅力でした。家賃も無理のない範囲だったし、何より周りの音がほとんど聞こえない。これならいつまでも作業に集中できそうだな、と申し込みました。ずっと憧れていた防音物件だったので、ようやく夢が叶いました。

音を“整える”採譜と浄書の世界

編集部採譜や浄書って、具体的にどんなことをするんですか?

橋本さん採譜は、音源を聴いていわゆる耳コピで楽譜に起こす作業。浄書は、作曲家や編曲家の方から送られてくる譜面データを演奏者がスムーズに読めるように“整える”作業です。

編集部と、整えるとは……?

橋本さん手書きだったり、ざっくりつくられたデータだったりする譜面を、演奏者がストレスなく読めるように丁寧に整えていく作業です。特に大切にしているのは、「パっと見て直感的に分かりやすい譜面」をつくること。ページをめくるタイミングや、表現記号の配置ひとつで演奏のしやすさは大きく変わりますし、それがパフォーマンスの質にもつながる。AIでもある程度までは整えられると思いますが、音楽はやっぱり人と人とのコミュニケーション。「ここはフォルテで感情を込めたい」とか、そういった微妙なニュアンスは人間にしか表現できない。長時間の集中力が求められる作業ですね。

編集部ちなみに、どんなジャンルを担当されているんですか?

橋本さん吹奏楽やオーケストラ、ポップスなど幅広いです。特にポップスは「このコードのなかで自由に演奏してね」といったスタイルの楽曲が多いので、正確な表記が求められるクラシックとは異なり、自分なりのニュアンスを加えられる面白さがある。あまり表に出る仕事ではありませんが、音楽家を支える“縁の下の力持ち”のような存在でいたいなと。

編集部そもそも音楽との出会いはいつ頃だったんですか?

橋本さん両親が趣味でフルートとクラリネットをやっていて、物心ついた頃からクラシックピアノを習っていました。小学生の時には、ソナチネやソナタを聴いて「自分でも作曲してみたい」と、見よう見まねで曲をつくってコンクールに応募したことも。結果は落選でしたが、それでも次の曲を考えることが楽しかったので、とにかくつくり続けていました。

編集部演奏よりも、曲をつくるほうにハマっていったんですね。

橋本さんそのほうが性に合っていたんでしょうね。中高では吹奏楽部でトロンボーンを担当しながら、趣味で作曲を続けていました。当時は「音楽の先生になろうかな」と考えていたので、作曲を学べて、教職課程も取れる昭和音楽大学の作曲学科に進学しました。

編集部本格的に作曲を学ぶ道へ。どんなことを学ばれたんですか?

橋本さんクラシックの作曲を軸に、ピアノや声楽のレッスンを受けたり、イタリア語の伝統的な歌曲を歌ったり。なかでも印象に残っているのが「和声」の授業。複数の音が同時に鳴ったときに生まれる響きや、その連なりのルールを学ぶもので、作曲家にとっては人の感情を表現する大切な要素のひとつ。今でも作曲をする時の判断基準として心に留めています。あとは、作曲家はあらゆる楽器の音域とか奏法も理解してないと譜面が書けないので、バイオリンにも挑戦しました。

編集部音楽をあらゆる方向から学ばれたんですね。

橋本さん色んな理論や楽器に触れていくなかで、「自分は音楽を教えるより、つくる側でいたい」と気付いたんです。それで大学の事務の方に就職相談をしたところ、採譜や浄書を手がける楽譜出版社を紹介していただき、今の仕事に出会いました。ほかにも、大学時代の友人や先生から作編曲の依頼をいただくことや、自分のスキルを活かせる場としてオンラインマーケットにも登録して活動しています。たとえば、オーケストラに所属する方からの「演奏会のプログラム用に譜例をつくってほしい」という依頼では、スコアから必要なフレーズだけを抜き出した画像を作成して納品する。まだ始めたばかりですが、スキルアップのためにどんどん挑戦していきたいですね。

合唱団で広がる音楽の輪

笠原橋本さんは、ミュージションの合唱団「みんなの合唱団」にも2024年10月から参加してくださっているんですよね。実は僕も団員のひとりなんですが、色々教えていただいていて。

編集部参加のきっかけは何だったんですか?

橋本さん夏にミュージションのスタッフさんが開催していたイベントに参加したんです。その時に笠原さんと初めてお会いしました。

笠原橋本さん、イベントに一番乗りで来てくださいましたね。お話ししたら大学時代に合唱をされていたと聞いて「よかったらうちの合唱団に参加しませんか?」とお誘いしたら、その場で「ぜひ」と即答してくれて。

橋本さんもともと歌うことも好きなので、誘っていただいた時は嬉しかったですね。「みんなの合唱団」には、プロの音楽家から趣味で歌っている方までさまざまな方がいて、それぞれの熱量も高く、雰囲気もとても良かった。パートはバスを担当しながら、音程やリズムの相談を受けたり、譜面を合唱用にアレンジしたりもしています。

笠原僕は楽譜が読めないので、橋本さんに頼りっぱなしなんです(笑)。特に新しい曲をやる時は、まず橋本さんに歌っていただいて、それを録音して家で何度も聴きながら練習する。合唱団にとって、もう欠かせない存在ですね。

橋本さんお役に立てて何よりです。2025年10月には、宮城県多賀城市にある1,000人規模のホールでの演奏会も予定しているので、本番で自信を持って歌ってもらえるよう、練習の段階からできるだけしっかりサポートしていきますね。

編集部すごい規模ですね。最後に、橋本さんの次の目標を教えてください。

橋本さん最近、合唱団から「ピアノ伴奏がいない時のための伴奏音源をつくってほしい」という依頼もあって、DTMでの音源制作にも取り組み始めました。まだ勉強中ですが、ゆくゆくは作曲から譜面制作、打ち込みまですべてひとりで完結できるようになって、音楽素材プラットフォームに楽曲を登録して収益化することを目指しています。演奏者を“支える”ことから、“音楽を届ける”ことにも力を入れていきたいですね。

笠原これからのご活躍が楽しみです。僕も全力で応援します!

高校時代から憧れていた地元のミュージションでの暮らし。作編曲や採譜などに集中できる理想の環境で、演奏者に寄り添う譜面づくりと、音楽を届ける新たな挑戦を続ける橋本さんを、ミュージションは応援しています。

企画:株式会社リブランマインド

文・編集:tarakusa

写真:丹野雄二